Comment éviter la contamination croisée dans une cuisine pro ?

Dans l’univers des cuisines professionnelles, la contamination croisée représente un danger permanent qui menace quotidiennement la sécurité alimentaire. Ce phénomène, souvent sous-estimé, se produit lorsque des micro-organismes sont transférés d’un aliment à un autre par l’intermédiaire de surfaces, d’ustensiles ou des mains du personnel. Les conséquences peuvent être dramatiques, tant pour la santé des consommateurs que pour la réputation de l’établissement.

D’après les données de Santé Publique France, près de 30% des toxi-infections alimentaires collectives sont directement liées à des problèmes de contamination croisée en restauration commerciale ou collective. Ces incidents, parfois très médiatisés, peuvent entraîner des fermetures administratives et des poursuites judiciaires.

Cet article vous propose un tour d’horizon complet des méthodes efficaces pour prévenir ce risque majeur et garantir une sécurité alimentaire optimale dans votre établissement.

1. Comprendre la contamination croisée en cuisine professionnelle

1.1. Définition et mécanismes de la contamination croisée

La contamination croisée se définit comme le transfert de contaminants biologiques, chimiques ou physiques d’un aliment à un autre. En cuisine professionnelle, ce phénomène peut survenir de nombreuses façons, souvent à l’insu du personnel.

On distingue généralement trois types de contaminants :

- Contaminants biologiques : bactéries (Salmonelle, E. coli, Listeria), virus, parasites

- Contaminants chimiques : produits d’entretien, pesticides, additifs alimentaires

- Contaminants physiques : cheveux, fragments de métal, verre, plastique

Les voies de transmission sont multiples, mais les plus courantes incluent les mains du personnel, les ustensiles partagés entre différents aliments, les surfaces de travail mal nettoyées et les projections lors de la manipulation des denrées. Certains aliments présentent des risques plus élevés, notamment les viandes crues, les fruits de mer et les œufs, qui sont souvent porteurs de bactéries pathogènes.

1.2. Les risques sanitaires et conséquences économiques

La contamination croisée peut avoir des répercussions graves. D’un point de vue sanitaire, elle peut provoquer des intoxications alimentaires allant de troubles digestifs bénins jusqu’à des pathologies graves, voire mortelles pour les personnes vulnérables.

Pour l’établissement, les conséquences peuvent être désastreuses :

- Fermeture administrative temporaire ou définitive

- Amendes pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros

- Poursuites judiciaires en cas d’intoxication grave

- Atteinte durable à la réputation, amplifiée par les réseaux sociaux

Un restaurateur parisien a ainsi vu son chiffre d’affaires chuter de 60% après un incident d’intoxication alimentaire médiatisé, malgré la mise en conformité rapide de son établissement.

2. Organisation optimale des espaces de travail

2.1. Le principe de la marche en avant

La marche en avant constitue un principe fondamental dans la prévention de la contamination croisée. Elle repose sur la progression linéaire des denrées, depuis leur réception jusqu’à leur consommation, sans jamais revenir en arrière ni croiser des circuits « sales ».

En pratique, cela implique d’organiser la cuisine en zones distinctes :

- Zone de réception et stockage des denrées

- Zone de déconditionnement et de préparation préliminaire

- Zone de préparation froide

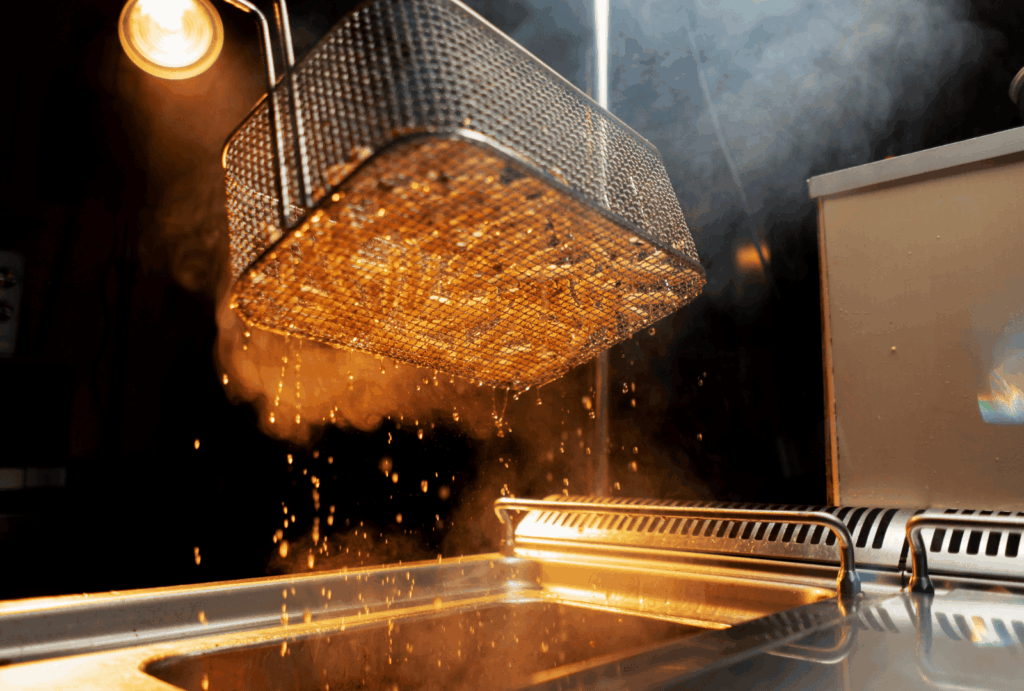

- Zone de cuisson

- Zone de dressage et d’envoi

Dans les petits espaces où l’application stricte de ce principe s’avère compliquée, une séparation temporelle peut remplacer la séparation spatiale. Par exemple, en réservant des moments précis de la journée à certaines tâches spécifiques, suivis d’un nettoyage complet avant de passer à l’activité suivante.

Il est également possible d’adapter ce principe en délimitant clairement des zones dédiées au sein d’un même espace, à l’aide de marquages au sol ou de séparations physiques légères. Ces aménagements, même simples, peuvent considérablement réduire les risques de contamination. 🧪

2.2. Séparation des zones selon le niveau de risque

L’organisation spatiale d’une cuisine professionnelle constitue la première ligne de défense contre la contamination croisée. Une délimitation claire des différentes zones de travail permet de maîtriser les flux et d’isoler les produits à risque.

La zone de réception et déballage mérite une attention particulière. C’est là que les contaminants extérieurs peuvent pénétrer dans l’établissement. Il convient donc de prévoir un espace dédié, idéalement séparé des zones de préparation, équipé de surfaces lavables et désinfectables après chaque livraison.

Conseil pratique :

Installez un point de lavage des mains à proximité immédiate de cette zone pour que le personnel puisse se désinfecter après avoir manipulé les emballages extérieurs, souvent porteurs de nombreuses bactéries.

Les zones de préparation froide et chaude doivent être clairement distinctes. Les préparations froides, particulièrement sensibles car non soumises à une cuisson ultérieure, nécessitent un environnement protégé des contaminations. Quant aux préparations chaudes, elles impliquent souvent la manipulation d’aliments crus potentiellement contaminés.

La zone de lavage et d’évacuation des déchets représente un point critique. Elle doit être physiquement séparée des zones de préparation, avec un circuit d’évacuation qui ne croise jamais celui des aliments propres.Pour renforcer cette organisation, un système de signalétique et de code couleur s’avère particulièrement efficace. Des lignes au sol, des panneaux indicateurs et un code couleur cohérent (rouge pour les viandes crues, vert pour les légumes, etc.) permettent à chacun d’identifier instantanément la nature de chaque espace et les précautions associées. 🔄

3. Équipements et matériels dédiés contre la contamination

3.1. Le système de code couleur pour les ustensiles

L’adoption d’un système de code couleur pour les ustensiles constitue une méthode simple mais redoutablement efficace pour prévenir la contamination croisée. Cette approche, largement reconnue dans le secteur, permet d’attribuer visuellement chaque outil à un type d’aliment spécifique.

Couleur | Catégorie d’aliments | Exemple d’application |

Rouge | Viandes crues | Planches à découper, couteaux, pinces |

Bleu | Poissons et fruits de mer | Planches, écailleurs, couteaux dédiés |

Vert | Fruits et légumes | Économes, planches, bacs de stockage |

Jaune | Volailles crues | Planches, couteaux, contenants |

Marron | Produits cuits | Ustensiles de service, contenants |

Violet | Allergènes | Ustensiles dédiés aux préparations sans gluten, etc. |

Cette codification doit s’étendre à l’ensemble des outils : planches à découper, couteaux, spatules, pinces, mais également aux contenants de stockage et aux racloirs.

Concernant les ustensiles spécifiques pour allergènes, il devient indispensable d’accorder une attention particulière aux 14 allergènes majeurs réglementés. Des équipements distincts, souvent de couleur violette, permettent d’éviter toute contamination des préparations destinées aux personnes allergiques.

Le rangement de ces ustensiles est tout aussi crucial que leur différenciation. Chaque catégorie doit disposer d’un espace dédié, clairement identifié, pour éviter les mélanges accidentels. Des supports muraux avec code couleur ou des tiroirs séparés constituent d’excellentes solutions.

3.2. Choix des matériaux et équipements adaptés

La sélection des matériaux dans une cuisine professionnelle n’est pas anodine. Pour limiter les risques de contamination, il convient de privilégier des surfaces lisses, non poreuses et résistantes aux produits de nettoyage agressifs.

L’acier inoxydable reste la référence en matière de plans de travail et d’équipements. Sa surface non poreuse empêche l’incrustation des bactéries et facilite grandement le nettoyage. Pour les planches à découper, le polyéthylène haute densité (PEHD) offre un bon compromis entre hygiène et praticité, tout en étant moins agressif pour les couteaux que l’inox.

Parmi les équipements spécifiques de prévention, on peut citer :

- Les lave-mains à commande non manuelle (genou, pied ou cellule)

- Les distributeurs de savon et de désinfectant sans contact

- Les poubelles à ouverture automatique

- Les séparateurs physiques entre postes de travail

Les technologies innovantes font également leur apparition dans ce domaine. Les revêtements antibactériens à base de composés d’argent peuvent équiper certaines surfaces critiques. Des systèmes de désinfection par UV-C permettent de traiter rapidement les petits ustensiles entre deux utilisations. Certains établissements adoptent même des solutions de monitoring en temps réel de l’hygiène des mains du personnel via des bracelets connectés.

4. Protocoles d'hygiène et bonnes pratiques HACCP

4.1. Procédures de nettoyage et désinfection

Un programme rigoureux de nettoyage et désinfection constitue la pierre angulaire de la lutte contre la contamination croisée. La fréquence de ces opérations doit être adaptée à l’usage et au niveau de risque de chaque équipement.

Pour les surfaces en contact direct avec les aliments crus à haut risque (viandes, poissons), un nettoyage-désinfection s’impose après chaque utilisation. Les autres surfaces de travail nécessitent généralement un traitement complet plusieurs fois par jour. Quant aux zones moins critiques (murs, plafonds), un nettoyage hebdomadaire ou mensuel peut suffire, selon l’activité.

La méthodologie de nettoyage suit généralement quatre étapes :

- Prélavage : élimination des souillures grossières

- Nettoyage : application d’un détergent pour dissoudre les graisses et résidus

- Rinçage : élimination complète des résidus de détergent

- Désinfection : destruction des micro-organismes

Le choix des produits doit tenir compte de la nature des surfaces et du type de souillures. Les détergents alcalins sont efficaces contre les graisses, tandis que les acides conviennent mieux aux résidus minéraux. Pour la désinfection, les produits à base d’ammoniums quaternaires offrent une bonne rémanence, mais les solutions chlorées restent indispensables pour certaines interventions spécifiques.

La documentation et la traçabilité des opérations sont essentielles. Chaque intervention doit être consignée dans un registre indiquant la date, la nature de l’opération, le produit utilisé et le nom de l’opérateur. Ces enregistrements constituent une preuve précieuse en cas de contrôle et permettent d’identifier d’éventuelles lacunes dans le protocole.

4.2. Hygiène personnelle et formation des équipes

Le personnel constitue l’un des principaux vecteurs de contamination croisée. Une hygiène personnelle irréprochable reste donc indispensable. Le lavage des mains, geste simple mais décisif, doit suivre un protocole strict : savonnage pendant 30 secondes minimum, rinçage abondant, séchage avec essuie-mains à usage unique.

Les moments critiques pour ce lavage sont nombreux :

- À la prise de poste

- Après manipulation d’aliments crus

- Après passage aux toilettes

- Après avoir touché son visage, ses cheveux

- Après manipulation des déchets ou emballages

La tenue professionnelle joue également un rôle protecteur essentiel. Elle doit être complète, propre et réservée exclusivement au lieu de travail. Certains établissements optent désormais pour des tenues à code couleur selon les zones d’intervention, renforçant ainsi la vigilance.

La formation continue n’est pas une option mais une nécessité. D’ailleurs, la réglementation impose une formation à l’hygiène alimentaire pour au moins un membre de l’équipe. Cette formation doit être régulièrement actualisée pour intégrer les nouvelles recommandations et techniques de prévention.

5. Gestion spécifique des allergènes

5.1. Identification et étiquetage des produits allergènes

La gestion des 14 allergènes majeurs représente un défi majeur en cuisine professionnelle. La réglementation européenne impose l’identification claire de ces allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, lupin et mollusques.

Un système d’étiquetage rigoureux s’impose dès la réception des marchandises. Chaque produit contenant un allergène doit être clairement identifié, par exemple avec des étiquettes colorées ou des contenants spécifiques. Cette identification doit se poursuivre tout au long du processus de transformation.

La communication avec le service en salle constitue le dernier maillon de cette chaîne de vigilance. Le personnel de salle doit disposer d’informations précises sur la composition des plats pour répondre aux questions des clients. Certains établissements utilisent des fiches techniques détaillées ou des tablettes numériques permettant d’accéder instantanément aux données sur les allergènes.

5.2. Protocoles dédiés pour la manipulation des allergènes

La manipulation des allergènes exige des procédures spécifiques pour éviter toute contamination des autres préparations. Le principe de base consiste à séparer ces opérations, soit dans l’espace avec des zones dédiées, soit dans le temps en programmant ces préparations à des moments précis.

Les équipements réservés exclusivement à ces préparations constituent une barrière efficace. Ces ustensiles sont généralement de couleur distincte (souvent violet) et stockés séparément. Il peut s’agir de planches à découper, couteaux, fouets, mais aussi de casseroles, poêles ou plaques de cuisson.

À noter :

Même les ingrédients apparemment anodins peuvent cacher des allergènes. Les bouillons industriels contiennent souvent du céleri, certaines sauces renferment du gluten comme épaississant, et de nombreux desserts intègrent des traces de fruits à coque. Une vigilance constante s’impose lors de la lecture des étiquettes.

6. Contrôle et amélioration continue

6.1. Méthodes d'autocontrôle et audits

L’autocontrôle régulier constitue un pilier de la prévention. Des outils simples comme les listes de vérification quotidiennes permettent de s’assurer que les procédures sont correctement suivies : contrôle des températures, vérification visuelle des zones de travail, contrôle du respect du code couleur…

Les audits internes, réalisés par un responsable qualité ou un chef d’équipe formé, apportent un regard plus approfondi. Programmés à intervalle régulier (trimestriel ou semestriel), ils passent en revue l’ensemble du système de prévention.

Les analyses microbiologiques préventives complètent ce dispositif. Elles permettent de vérifier l’efficacité réelle des protocoles de nettoyage et de désinfection. Ces prélèvements peuvent concerner les surfaces, les ustensiles, mais aussi les produits finis pour vérifier l’absence de contamination.

6.2. Gestion des incidents et plan d'amélioration

Malgré toutes les précautions, des incidents peuvent survenir. Un protocole clair doit être établi pour y faire face : mise en quarantaine des produits suspectés, information des autorités si nécessaire, enquête sur les causes…

L’analyse des causes profondes (ou root cause analysis) permet d’aller au-delà du simple constat pour identifier les facteurs ayant contribué à l’incident : défaillance matérielle, erreur humaine, procédure inadaptée… Cette méthode s’appuie souvent sur le principe des « 5 pourquoi » qui consiste à se demander de façon répétée pourquoi un problème est survenu pour en atteindre la cause fondamentale. 🔍

Le plan d’action qui en découle doit inclure des mesures correctives immédiates pour traiter le problème, mais aussi des actions préventives pour éviter sa récurrence. Ces actions peuvent toucher aux équipements, aux procédures ou à la formation du personnel.

À retenir : Comment éviter la contamination croisée ?

La prévention de la contamination croisée en cuisine professionnelle repose sur une approche globale combinant organisation spatiale, équipements adaptés, procédures rigoureuses et formation continue du personnel. Cette vigilance constante n’est pas seulement une obligation réglementaire, mais aussi un engagement qualité envers les clients.

Les bénéfices d’une stratégie efficace dépassent largement la simple conformité : sécurité sanitaire garantie, confiance des consommateurs renforcée, image de marque valorisée et risques juridiques limités. Dans un contexte où les incidents alimentaires peuvent rapidement devenir viraux sur les réseaux sociaux, cette prévention constitue un véritable investissement.

Mettre en œuvre les solutions présentées dans cet article demande un effort initial d’organisation et parfois d’investissement matériel. Mais cet effort est largement compensé par la sérénité qu’apporte un système de prévention solide face aux contrôles sanitaires et, surtout, par la satisfaction de servir des produits sûrs à sa clientèle.